バランス型Nutube差動プッシュプルヘッドホンアンプ(構想のみ、無保証)

●経緯

9月から単体での市販が始まったKORG Nutube P61、面白半分ではありますが、これを使ったヘッドホンアンプを考えてみました。

「300Bに似た動作特性」とかどこかに書いてあった気もしますが、最大プレート損失が30〜50Wの300Bと0.0017WのNutubeを並べるのはどうかと思います。

●設計

Nutubeは双三極管の両ユニットのフィラメントの一端が共通なため、回路構成はかなり制限されますというかプッシュプルかパラレルか一方を殺すかしか思いつきません。ここは差動にします。μが11〜15程度なのでそんなに高域は落ちないで済みそう?

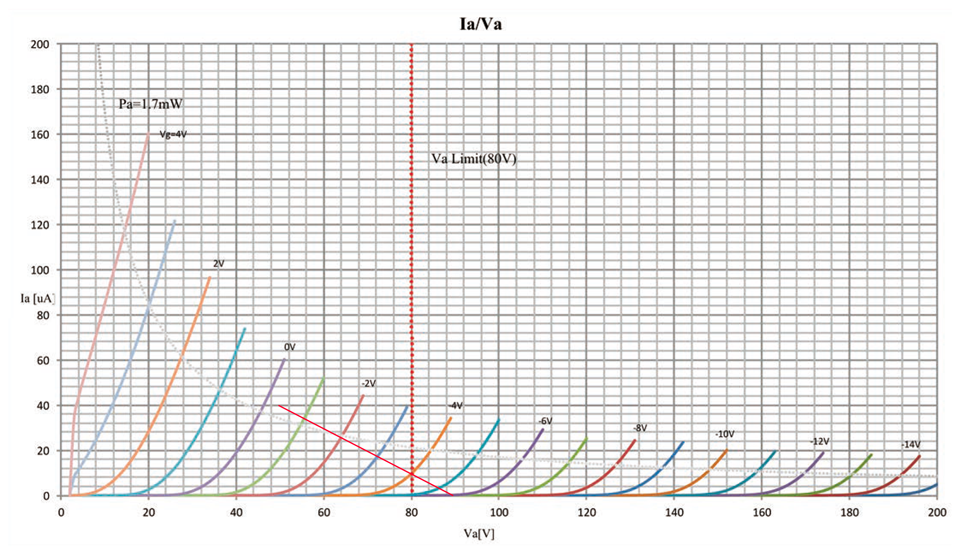

また、Nutubeは低電圧での動作を売りにしていますが、かなり広い範囲でグリッドバイアスが正になっていて2級動作を強いられます。2級だとプレートからグリッドに電流が流れてしまい、それでは差動にならないので普通にA1級動作です。そのため動作点が70Vと、おそらく他にない「高電圧」になっています。ただ、なぜかKORGと秋月電子で配布しているデータシートで特製図が違っていて、70V/20μAという動作点の場合、KORG版ではバイアスが約-2.7Vですが、秋月では約-1.7Vとなっています(μも12/14.5と違う)。どっちが正しいかわかりませんが、差動の定電流回路としては後者のバイアスでも動くようにしておけばいいでしょう。プレート負荷は1MΩ、これで利得は約9倍になります。

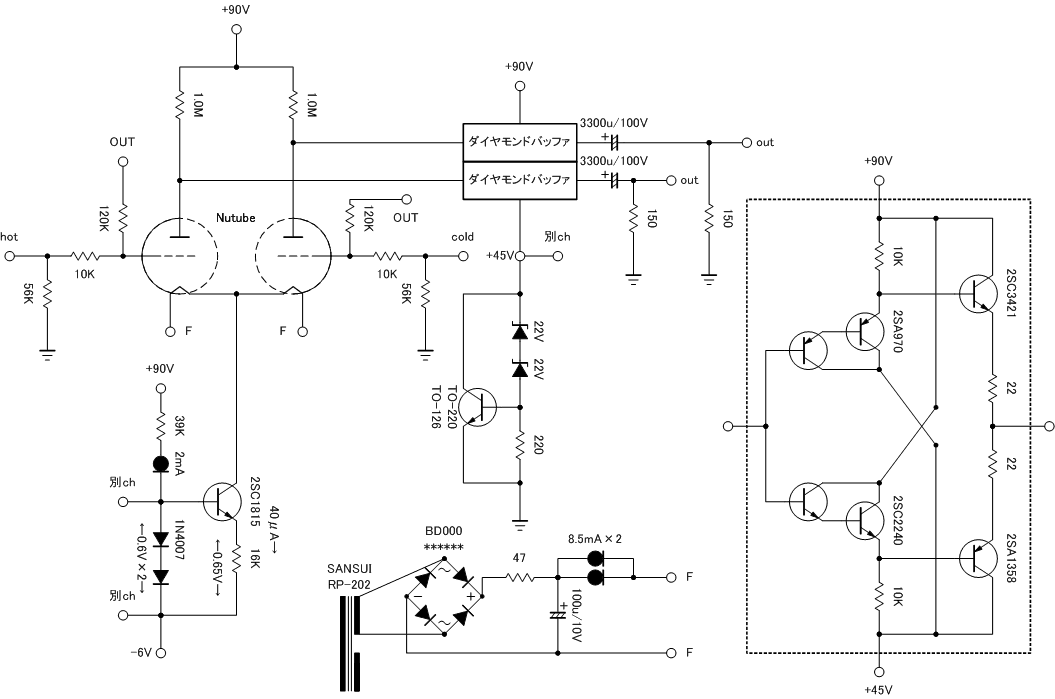

問題はここから先で、これを単なる真空管アンプの初段にするなら楽?なんですが、それじゃつまらないし後段の球の個性が支配的になるんじゃ?ということで、ダイヤモンドバッファで出力することにしました。構成としては、前に作ったバランス型FET差動ヘッドホンアンプ兼プリアンプと同じになります。ただ、ダイヤモンドバッファは工作したことはあっても設計したことがない、70V+αなどという動作点で動くのか?とか。それでぺるけさんの解説ページを読んでみました。動作点が高いことは、トランジスタの耐圧に収まっていれば問題ない(ただしこの回路では45Vの上げ底をしている)とわかりましたが、問題は初段の出力を受ける2つのトランジスタのベース電流です。

Nutube 1ユニットを流れる電流は、この回路ではわずかに20μA(0.02mA)。差動の出力を受けるトランジスタのhFEが200(これは2SC2240/2SA970の最小値)として、例えばそこに流れる電流が+1mAになると、1mA÷200=5μAと、電流を1/4も持っていかれてしまいます。入力インピーダンスの高い真空管やFETのSEPPにするしかないのか?とかも考えましたが、ダーリントン接続にしてhFEを稼ぐことにしました。これで出力側の2つの抵抗の両端は入力に対して±0.6V、22Ω×2を通る電流は約27mAになります。

電源は、市販のスイッチング電源48Vを2つ直列にしただけです。DC 100V/150mAくらい取り出すのに、二次側80Vなどという電源トランスはなさそうだし、100V-120Vを逆に使うにしても、電源変換用トランスはたいていでかい。特注にしてもでかい。スイッチング電源であれば数V〜48Vが同一サイズ、2つ並べても10cm四方で、トランス+整流回路と考えるとかえって省スペースでもあります。

フィラメントは、2ユニット直列で1.4V/17mA、直熱管なので左右は分ける必要があります。しかし真空管のヒーター用のトランスは、アンペア単位の電流を流す前提なのででかい。そういえばと昔ちょっとだけ使ったことがあるサンスイの角砂糖みたいなトランスを調べると、ありました、小さくても二次側2系統出力持っていてうってつけ。これの9V/65mA×2を簡単に整流してCRDの定電流で点火します。CRDはばらつきがあるので、8.2mAの製品を計測して2本で17mAくらいになるようにします。

負帰還は出力を(10K+51K)/(120K+10K+51K)で分圧してグリッドに戻しています。一応、約2倍の電圧利得が得られるようにしたつもりですが。

●製作

と、ここまで考えて、実際に作る予定はねえのです。今、使用中のバランス型FET差動ヘッドホンアンプ兼プリアンプより良くなりそうな感じがあんまり漂ってこないし……。